en résidence depuis juillet 2022

- Jorge González Buajasán piano

- Manon Galy violon

- Maxime Quennesson violoncelle

Le Trio Zeliha voit le jour en 2018, fruit de la complicité artistique entre la violoniste Manon Galy, le violoncelliste Maxime Quennesson et le pianiste Jorge Gonzalez Buajasan. En 2019, le trio est lauréat du concours FNAPEC et l’année suivante ils remportent le 1er Prix « Luigi Boccherini » au Concours International Virtuoso & Belcanto (Italie). En 2021, Jorge Gonzalez Buajasan et Manon Galy remportent en formation sonate le 1er Prix, le Prix du public, le Prix Sacem, le Prix Belle Saison, le Prix de la fondation Bullukian ainsi que le Prix des collégiens au Concours International de Musique de Chambre de Lyon.

Individuellement, les trois musiciens sont également lauréats de nombreux concours internationaux (Clara Haskil – Vevey, KlavierOlymp – BadKissingen… pour Jorge / Jascha Heifetz – Vilnius, Ginette Neveu – Avignon, Marie Cantagrill – St-Girons… pour Manon / Barsbash Bach – USA, Woluwe-St-Pierre – Belgique, Louis Rosor – France… pour Maxime).

Manon est également nommée Révélation des Victoires de la Musique classique 2022.

Le Trio Zeliha a enregistré son premier CD chez Mirare avec un programme consacré aux premiers trios de Mendelssohn, Arensky et Shostakovich. Paru en novembre 2020, il a déjà reçu les éloges d’Alfred Brendel et Menahem Pressler ; ce dernier parle d’un « enregistrement exceptionnel, non seulement pour son exquise musicalité mais aussi pour les qualités techniques de chacun d’eux. Cela fait chaud au coeur d’entendre un groupe si jeune atteindre une telle profondeur musicale; avec eux il est évident que la musique prime sur tout ». En janvier 2021, le disque est élu « Editor’s Choice January 2021 » par le magazine Gramophone et salué par les Critiques de The Strad, Diapason (5 diapasons), Classica (Coup de Coeur/ 5 étoiles) entre autres.

Animé par une fougue et un même élan passionné, soucieux de servir le répertoire le plus diversifié, le Trio Zeliha se produit régulièrement dans des cadres prestigieux tels que les festivals de La Roque d’Anthéron, Radio France Montpellier, les Rencontres Musicales d’Evian, les Sommets Musicaux de Gstaad, les Folles journées de Nantes, les Rencontres de violoncelle de Bélaye entre autres. Ils ont été invités à se produire à l’Auditorium Rainier III de Monte-Carlo en novembre 2020 dans le cadre des séries de musique de chambre de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

En avril 2022 le trio a fait ses débuts avec l’Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL) au Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, dans le triple concerto de Beethoven.

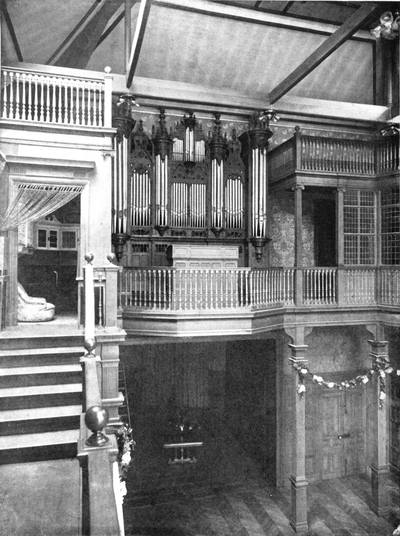

Après avoir travaillé avec Claire Désert et le Trio Wanderer, ils sont actuellement artistes en résidence à la Chapelle Royale Reine Elisabeth (Waterloo), et se perfectionnent également dans la classe de François Salque en Master de musique de chambre au CNSM de Paris. Le trio reçoit parallèlement les conseils de grandes personnalités musicales comme Emmanuel Strosser, Lise Berthaud, Olivier Charlier, Hortense Cartier-Bresson ou les quatuors Ebène et Modigliani.

En solo, Manon effectue un « Certificat Masterclass » (3eme cycle) chez Julia Fischer à la Hochschule de Munich ; Jorge et Maxime terminent de leur côté un DAI au CNSMDP et ce dernier étudie également à la Chapelle Reine Elisabeth en Belgique, dans la classe de Gary Hoffman.

Photo : Jean-Baptiste Millot