Avant-propos

Directeur de La NRF de 1919 à sa mort prématurée en février 1925, Jacques Rivière s’est trouvé, comme acteur et témoin, au cœur des préoccupations de son temps dans le domaine artistique et intellectuel. Le but de ce colloque est de réunir dans une perspective interdisciplinaire des chercheurs qui réfléchissent à ces questions à travers la littérature, la musique et les arts plastiques.

Rivière reste connu comme critique d’art, de musique, de littérature et comme directeur d’une revue qui devient grâce à lui une référence. Mais il n’est pas seulement un observateur, il participe activement à la création. Il est impliqué en tant qu’éditeur de revue par ses conseils et retours aux auteurs et en tant que critique par ses analyses. De façon plus personnelle et encore plus concrète, il est créateur à travers ses propres tentatives pour écrire un roman depuis ses esquisses autour de 1907, jusqu’à des projets de plus grande ampleur, dont Aimée, son seul roman achevé et publié. Il est aussi un observateur attentif des innovations de son temps, pendant technologique des innovations artistiques des avant-gardes artistiques. Quelles sont les conceptions de Jacques Rivière sur la création artistique et la créativité ? En quoi annoncent-elles, peut-être, des formes plus modernes de critique ? Quels rôles jouent ses différents positionnement (éditeur, critique, romancier) dans son œuvre ? Quelle est la place des amitiés tissées au fil des années, de ses admirations dans son évolution intellectuelle et son regard sur la création ? Quel rapport Rivière entretient-il avec les innovations technologiques des premières années du XXe siècle ? Ce sont autant de questions qui seront soulevées et débattues au cours de ce colloque afin de brosser un portrait le plus complet possible de celui qui ne fut pas seulement « l’homme de barre de La NRF ».

Comité d’organisation

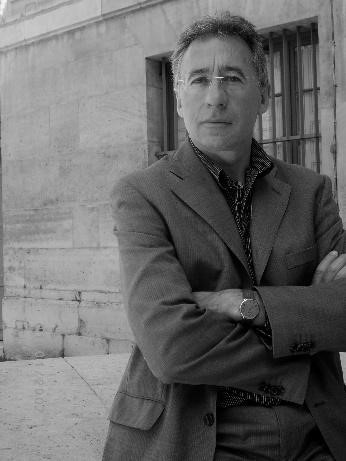

- Aix Marseille Université – Jean-Marc QUARANTA – UR 4235 CIELAM

- Association des Amis de Jacques Rivière et d’Alain-Fournier – Ariane CHARTON – AJRAF

- Université Rennes 2 – Hélène BATY-DELALANDE, CELLAM et François TREMOLIERES, CELLAM

- Université Toulouse Jean-Jaurès – Nicolas BIANCHI, PLH

- Coordination et administration – DRV Campus d’Aix Absa d’Agaro – AMU

Partenaires

Programme

Lundi 27 octobre 2025

Ouverture du colloque par Ariane Charton et Jean-Marc Quaranta

SESSION 1 : Création et esthétique

Présidence : Ariane Charton

Rivière et les arts plastiques : une critique de précision par Dominique Vaugeois (Université Rennes 2, CELLAM)

Le Flow de l’écriture : essai de transcription dynamique et de reconstitution de l’écriture du chapitre XIV de Florence de Jacques Rivière par Jean-Marc Quaranta (Université d’Aix-Marseille)

SESSION 2 : Autour d’Aimée et de Florence

Présidence : Jean-Marc Quaranta

Rivière penseur du roman : de quoi l’aventure est-elle le nom ? par Stéphane Chaudier (Université de Lille)

Relire Aimée. Tout contre le roman sentimental ? par Hélène Baty-Delalande (Université Rennes 2, Cellam)

Jacques Rivière fut-il lui-même un créateur : que faire d’Aimée ? par Michel Bertrand (AMU, Cielam) – communication lue par Stéphane Chaudier

Mardi 28 octobre 2025

SESSION 3 : Esthétique musicale

Présidence : Hélène Baty-Delalande

Des « mœurs de l’amour » au « dévouement à la chose » : la portée heuristique de la critique musicale de Jacques Rivière par Isabelle Perreault (Paris Sorbonne nouvelle)

Jacques Rivière et l’œuvre de Debussy par Émilie de Fautereau Vassel (Paris Sorbonne Université – CELLF)

Les vérités générales de la musique selon Rivière. Du style définitoire dans la quatrième section des Etudes, « Des musiciens » par Augustin Voegele (Université de Haute-Alsace III)

SESSION 4 : Penser la littérature

Présidence : Stéphane Chaudier

« L’obsession de la connaissance » chez Jacques Rivière : une lecture inquiète de Charles Du Bos par Cécile Yapaudjian-Labat (Université de Saint-Etienne)

Aimée de Jacques Rivière, un roman créé par Alain-Fournier. La parole de François Seurel enfin libérée par Hajer Ouederni (Enseignante Aix-Marseille)

SESSION 5 : Critique et politique

Présidence : Cécile Yapaudjian-Labat

Gide-Rivière : correspondance(s) par Paola Codazzi (fondation Catherine Gide et Université de Haute-Alsace)

Jacques Rivière « en flagrant délit » : le directeur de « La NRF » sous le regard des avant-gardes par Alix Tubman-Mary (université de Poitiers, FoRELLIS)

Les relations de Jacques Rivière avec Aline Mayrisch-de Saint-Hubert et ses collaborations engagées au Luxemburger Zeitung par Germaine Goetzinger (historienne et cofondatrice du Centre national de littérature du Luxembourg)

En quoi la critique littéraire de Jacques Rivière permet-elle de penser ce dont parle le roman d’aujourd’hui ? par Arnaud Duchemin (enseignant à Nancy)

Bilan du colloque et remise du prix Jacques Rivière par Agathe Corre-Rivière