Note de programme

Œuvre de pleine maturité, la 31e Sonate opus 110 de Ludwig van Beethoven déploie, malgré sa relative brièveté, tout le génie de son créateur. Le savant mélange entre différents types d’écriture et de formes (notamment dans le très opératique 3e mouvement, mêlant récitatif, air et même fugues) démontre le génie de son artisanat compositionnel (écriture complexe des fugues, structures mélodiques communes entre les thèmes des mouvements), et rassemble en son sein toute l’expressivité et les puissantes émotions qu’il est concevable d’imaginer (de la plus profonde dépression à l’euphorie exaltante).

Avec la 12e de ses quatorze sonates, la Sonata Romantica opus 53 n°1, le Russe Nikolaï Medtner, compositeur injustement méconnu (plus introverti et à l’ombre de son ami plus démonstratif mais néanmoins génial Rachmaninoff), signe une des plus belles et intenses pages qu’il nous ait léguées. Tout comme Beethoven, Medtner fait montre, de manière fortement personnelle, d’un artisanat compositionnel abouti et complexe, par la riche écriture contrapuntique et la recherche d’audacieuses harmonies, joint à un large panel expressif et émotionnel par son lyrisme tout russe et à une narrativité qui se rapproche de celle de Schumann ou de Liszt.

Une œuvre de ma plume, composée pour l’occasion, vient compléter le programme comme un interlude, mêlant incantations, gestes fugaces et chatoiement harmonique.

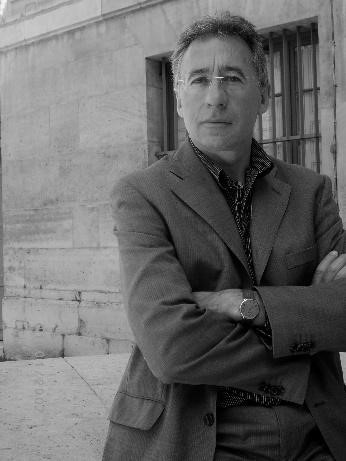

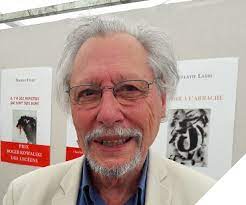

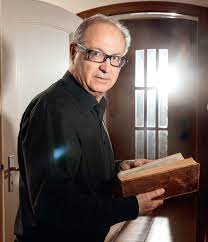

Philippe Hattat

Programme

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonate pour piano n°31 en la bémol majeur opus 110

- Moderato cantabile, molto espressivo

- Allegro molto

- Adagio ma non troppo

Philippe Hattat (né en 1993)

Diapre Nyctérine (création mondiale)

Nikolaï Medtner (1880-1951)

Sonata Romantica en si bémol mineur opus 53 n°1

- Romanza. Andantino con moto, ma sempre espressivo

- Scherzo. Allegro

- Meditazione. Andante con moto (espressivo, ma semplice)

- Finale. Allegro non troppo

Philippe Hattat piano

Biographie

Né en 1993, Philippe Hattat entame ses études musicales à l’âge de huit ans au Conservatoire de Levallois-Perret. Il entre dès 2003 au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris en classe de piano puis en 2006 en classe d’accompagnement. Depuis septembre 2011, il intègre plusieurs classes du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris : piano avec Jean-François Heisser, accompagnement avec Jean-Frédéric Neuburger puis, en 2014, dans le cursus supérieur d’écriture et enfin l’orchestration en 2017.

Il suit également l’enseignement en composition et orchestration de Michel Merlet entre 2005 et 2011. Il pratique le clavecin et l’orgue depuis 2008 avec Benjamin Steens, ainsi que le violoncelle entre 2004 et 2014. Il intègre en octobre 2014 la classe d’improvisation à l’orgue de Pierre Pincemaille au Conservatoire à Rayonnement Régional de Saint-Maur-des-Fossés, et obtient son prix dans cette discipline en juin 2016. Très impliqué dans la création contemporaine, il a dernièrement participé à plusieurs premières mondiales, comme les cycles Imago Mundi et Hölderlin-Lieder d’Olivier Greif, ainsi que la création mondiale partielle des études pour piano de Philippe Manoury, avec Jean-Frédéric Neuburger durant l’édition d’août 2016 du Festival Berlioz. Son horizon musical s’étend à l’étude et la pratique de la musique médiévale (chant grégorien, polyphonies vocales improvisées) et aux musiques traditionnelles extra-européennes (pratique du gamelan de Java centrale, étude des polyphonies vocales géorgiennes avec l’ethnomusicologue Simha Arom, étude des chansons traditionnelles zoroastriennes).

Il est lauréat du Concours international de piano Claude Bonneton de Sète en 2010 (1er prix et prix du public), du Concours international de piano d’Orléans en 2016 (prix mention spéciale Ricardo Viñes, prix mention spéciale Alberto Ginastera, et prix de composition André Chevillon Yvonne Bonnaud) et du Concours international Giorgio Cambissa en 2016. Philippe Hattat s’intéresse à de nombreux autres domaines du savoir (sciences physiques, géologie, philosophie, archéologie, anthropologie), avec une prédilection pour la linguistique comparative et l’étymologie.

En janvier 2020 paraît, avec un grand succès, son premier enregistrement pour B Records dans la collection « Deauville Live », consacré aux Chants de l’âme d’Olivier Greif avec la soprano Marie-Laure Garnier. Vient de paraître le Quadruple Concerto d’Oliver Greif enregistré live lors du Festival de Pâques de Deauville 2021 aux côtés de Pierre Fouchenneret, Lise Berthaud et Yan Levionnois, ainsi que l’orchestre du festival dirigé par Pierre Dumoussaud.

Philippe Hattat est en résidence à la Fondation Singer-Polignac en tant que soliste, ainsi qu’au sein du Trio Messiaen.